The Velvet Underground reduzido a ruído branco

“Improvisação é um jeito de lidar com o medo do amanhã.” – A frase dita por John Cale, músico vanguardista branco, fundador da banda novaiorquina The Velvet Underground, é repetição de frase similar, dita uma década antes, pelo músico negro Charlie Parker, um dos fundadores do Jazz Bebop.

The Velvet Underground, o documentário que estreou na Apple TV+ com direção do americano Todd Haynes, tem o mesmo defeito que o também aguardado filme sobre os Beastie Boys, dirigido pelo também estadunidense Spike Jonze: Falta-lhes o sangue preto que corria em sua veias.

Os aspectos da cultura negra são o que há de visceral na arte, logo na música, logo no rock and roll, logo em bandas como Rolling Stones, Led Zeppelin, Beastie Boys e The Velvet Underground.

Os primeiros 25 minutos do documentário de Haynes tem vigor, muito pela sacada que o diretor teve em emular o estilo do artista Jonas Mekas, o fundador do cinema de vanguarda americano, que iria ser influência para toda a cena alternativa novaiorquina na qual o The Velvet Underground seria formado. O filme é dedicado Mekas, morto em 2019, aos 96 anos.

Brilha também, neste primeiro quarto, John Cale, quando fala sobre o significado do drone, do white noise, do que em engenharia de som chama-se ruído branco, para a banda e para os tempos. Era o barulho das grandes metrópoles do pós-guerra, uma terapia neuro-musical onde muitos tons são sobrepostos de forma simultânea, como faz a música tribal do continente africano há milhares de anos, como fazia o jazz bepob dez anos antes.

O pecado a partir do que vem depois é tentar manter o documentário democrático e não concentrar-se na história que interessa. A do líder da banda, Lou Reed, poeta epilético, gay, casado com um travesti, afundado em heroína. Nada ou quase nada disto está no filme. A historia do The Velvet Underground é cheia de sujeira, sordidez, miséria, sangue, blues, cultura negra e desatinos. Uma história profundamente humana. Sem isso, sobrou apenas o ruído branco.

Como no documentário dos Beastie Boys, parece haver uma interferência do estúdio para que documentários sejam feitos para quem não conhece nada do objeto documentado. Em ambo os casos, quem é minimamente iniciado, se entedia rápido, e rapidamente a sensação é de estar assistindo a um video qualquer no Youtube como os muitos que existem sobre a banda.

É como assistir e ver ao The Velvet Underground de banho tomado. Mais especificamente white washed. Nos últimos dez minutos um slideshow de escola secudária faz um dos… 4 finais que fazem você sentir-se um Faria Limer. Eu não sou faria limer. Sou fã do Velvet.

E fã de bandas que ganharam documentários realmente vigorosos, como Stooges por Jim Jarmush, ou Blank City, sobre a turma de Lydia Lunch, DNA e Talking Heads, de Celine Danhier . O Velvet Underground de Todd Haynes é só mais um filme que não tem coragem de usar a canção Venus in furs do jeito que deveria ser usada: na íntegra, sem cortes. Quem chegou mais perto disso foi Gus Van Sant, em Last Days, sua biografia fictícia sobre os últimos dias de Kurt Cobain.

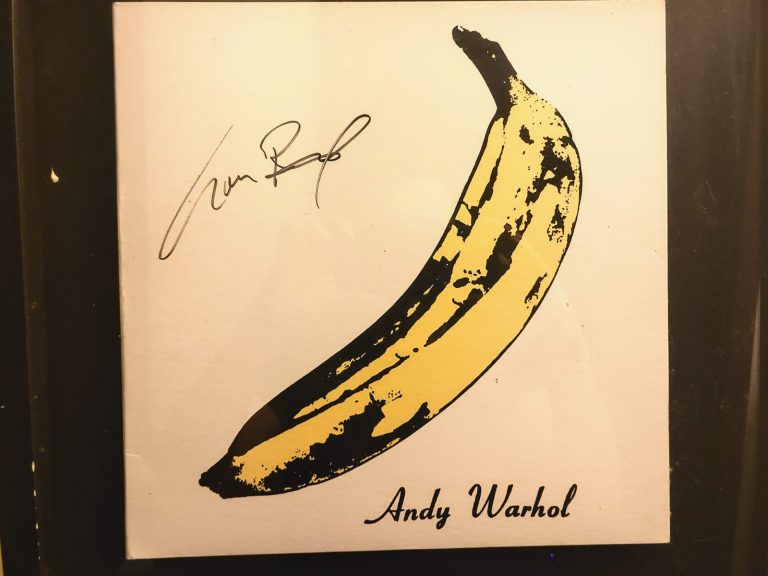

A foto que ilustra este texto é da cópia que tenho do primeiro LP do The Velvet Underground, banda mãe de todas citadas acima. Encontrei Lou Reed em SP, quando o artista veio ao Brasil em 210. Ele recebeu 250 pessoas para autografar o livro Atravessar o fogo, que reúne em português 310 de suas letras.

Estava de mau humor. Tratou a todos como lixo. Quando chegou minha vez, perguntou: “Mas nenhum negro nesta cidade”, olhando para a fila de fãs indies com certo ódio. Reed é visceral. Não estava topando autografar LPs. Sabia que eles passariam a valer, depois de sua morte, dezenas de milhares de dólares. Mas para mim, disse: “Só porque você é a única pessoa não branca nesta maldita fila.” – grunhiu.

Fico imaginando que som ele faria se vivo estivesse para ver The Velvet Underground – o documentário.